高時空分辨率+二維成像:平面光極技術如何定義溶解氧、CO?與pH檢測?

在環境監測、生物醫學、海洋科學等領域,溶解氧、CO?與pH的檢測始終是核心需求——這些指標的微小變化可能直接反映水體健康狀態、細胞代謝活性或生態系統平衡。但長期以來,傳統檢測技術始終面臨一個難以突破的瓶頸:如何在捕捉精準數據的同時,兼顧“時間連續性”與“空間完整性”?平面光極技術的出現,以高時空分辨率與二維成像能力,正在重新定義溶解氧、CO?與pH檢測。

傳統檢測的局限:為何“重新定義”成為必然?

傳統溶解氧、CO?與pH檢測依賴兩類主流方法:電極法與光纖探針法。電極法通過電極與目標物質的化學反應輸出電信號,雖成本較低,但響應速度慢(通常秒級以上),且電極體積限制了其在微小空間(如細胞微環境)的應用;光纖探針法則通過光學信號傳導實現檢測,精度有所提升,但本質仍是“單點檢測”——一次只能獲取某一位置的數據。

更關鍵的是,自然環境與生物系統中的溶解氧、CO?與pH分布往往呈現“動態不均一性”。例如,水體中藻類光合作用會導致溶解氧在白天呈現“表層高、底層低”的空間差異,而夜間呼吸作用又會逆轉這一分布;細胞培養中,局部代謝活躍區域的CO?濃度可能比周邊高30%以上。傳統單點檢測若想獲取全域信息,需多次移動檢測點,不僅操作繁瑣,更會因時間差丟失“時空同步性”——就像用“單像素相機”拍攝動態視頻,最終只能得到碎片化的靜態數據。

這種局限直接制約了對復雜系統的認知:無法捕捉溶解氧的微尺度擴散路徑、難以追蹤CO?在生物膜中的滲透過程、無法解析pH梯度與細胞活性的關聯……此時,行業需要一種能“同時看到時間變化與空間分布”的技術——平面光極技術由此進入視野。

平面光極技術:從“點探測”到“面成像”的底層突破

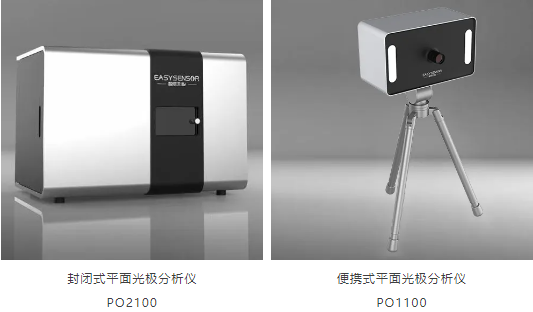

平面光極技術的核心創新,在于將“檢測單元”從“探針”擴展為“薄膜平面”。其核心組件是一層涂覆在透明基底上的“光極敏感膜”,膜中嵌入了對溶解氧、CO?或pH特異性響應的熒光探針——這類探針會根據目標物質濃度改變熒光強度或壽命,且響應速度可達毫秒級。

當激發光(如LED或激光)均勻照射光極膜時,膜上每一個微米級像素都會產生與局部目標物質濃度對應的熒光信號;通過高分辨率相機(如科學級CCD或CMOS)同步采集這些信號,再經算法轉換,就能生成實時的二維濃度分布圖像。這一過程就像給檢測區域“拍高清視頻”:時間上,每秒可捕捉數十至數百幀圖像,實現動態追蹤;空間上,分辨率可達1-10微米,能識別微小區域的濃度差異。

以溶解氧檢測為例:傳統電極需要10秒才能穩定讀數,且只能獲取一個點的數據;而平面光極膜可在1毫秒內響應,同時生成1024×1024像素的二維圖像,既能看到某一時刻溶解氧在水體中的“梯度分布”,也能連續記錄30分鐘內的動態變化曲線。這種“時空雙維度”的數據獲取能力,正是其“重新定義”檢測的底層邏輯。

高時空分辨率+二維成像:三大指標檢測的范式升級

平面光極技術的先進具體體現在對溶解氧、CO?與pH檢測的三大升級中,每一項都直擊傳統技術的痛點。

在時空同步性上,它解決了“動態過程無法完整記錄”的問題。例如在珊瑚礁生態研究中,珊瑚呼吸與藻類光合作用的交替會導致周圍水體溶解氧在分鐘級內出現波動,且這種波動在珊瑚蟲個體間存在差異。傳統檢測只能隨機選取幾個點記錄,容易遺漏關鍵變化;而平面光極技術可通過二維成像連續捕捉整個珊瑚表面的溶解氧分布,清晰顯示“哪些區域的溶解氧變化更劇烈”“波動周期與光照的關聯”,為珊瑚健康評估提供更精準的依據。

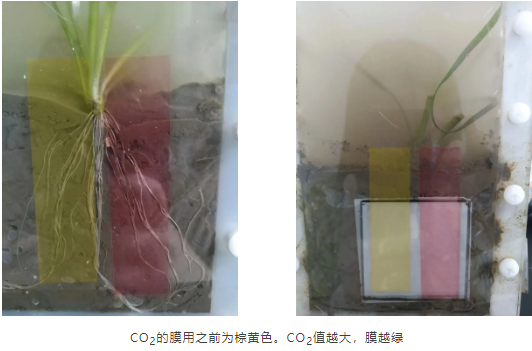

在檢測靈敏度上,高分辨率特性讓“微尺度變化”不再被忽略。在土壤CO?檢測中,根際微生物的呼吸作用會釋放CO?,但傳統檢測因分辨率低,常將根際與非根際的CO?濃度混為一談;平面光極技術能以5微米的分辨率捕捉根毛周圍的CO?微域分布,甚至識別單根根毛與微生物的CO?交換過程,為土壤碳循環研究提供微觀尺度的直接證據。

免責聲明

- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。

- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。

手機版

手機版 化工儀器網手機版

化工儀器網手機版

化工儀器網小程序

化工儀器網小程序

官方微信

官方微信 公眾號:chem17

公眾號:chem17

掃碼關注視頻號

掃碼關注視頻號

采購中心

采購中心