在一項新的研究中,來自美國哈佛醫學院和布萊根婦女醫院的研究人員發現腫瘤是否會對免疫療法作出反應,部分上取決于它的染色體是處于完整的狀態還是處于混亂的狀態。這一發現可能能夠幫助科學家和醫生更好地確定哪些癌癥患者將受益于免疫療法。相關研究結果發表在2017年1月20日那期Science期刊上,論文標題為“Tumor aneuploidy correlates with markers of immune evasion and with reduced response to immunotherapy”。論文通信作者是José J. Fuster和Kenneth Walsh。

在過去的幾年里,癌癥免疫療法正變成一個比較流行的領域。然而,在臨床上只有20%的患者會對這些治療方法作出反應,因此科學家們亟待了解成功地作出反應背后的機制。

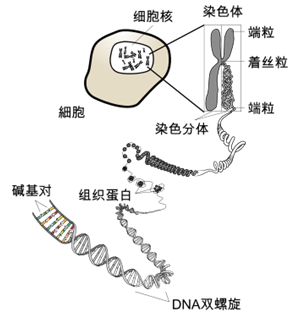

鑒于許多腫瘤都是“非整倍體”,這意味著它們包含異常數量的染色體和染色體片段,較高的染色體非整倍性是高度惡性腫瘤的典型特征,而且往往與不良預后存在關聯。

在這項新的研究中,研究人員分析了來自癌癥基因組圖譜研究網絡(The Cancer Genome Atlas Research Network, TCGA)中的12種代表性癌癥類型的5千多個腫瘤樣品的數據。他們發現高度非整倍體腫瘤的一些基因表達會增加,這些基因包括涉及DNA復制、細胞周期、有絲分裂和染色體維持的基因,與此同時浸潤性免疫細胞中負責破壞腫瘤的特征性基因表達則會降低。

通過分析臨床試驗數據,研究人員還發現相比于染色體較少發生破壞的黑色素瘤患者,具有高度非整倍體染色體的黑色素瘤患者更加不會受益于免疫檢查點阻斷治療。

這項研究部分上解釋了癌癥免疫反應的局部有效性。此外,一些科學家指出腫瘤新抗原與患者存活率提高、腫瘤浸潤性淋巴細胞增加和免疫治療反應時間增加存在關聯。

請輸入賬號

請輸入密碼

請輸驗證碼

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。

溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。